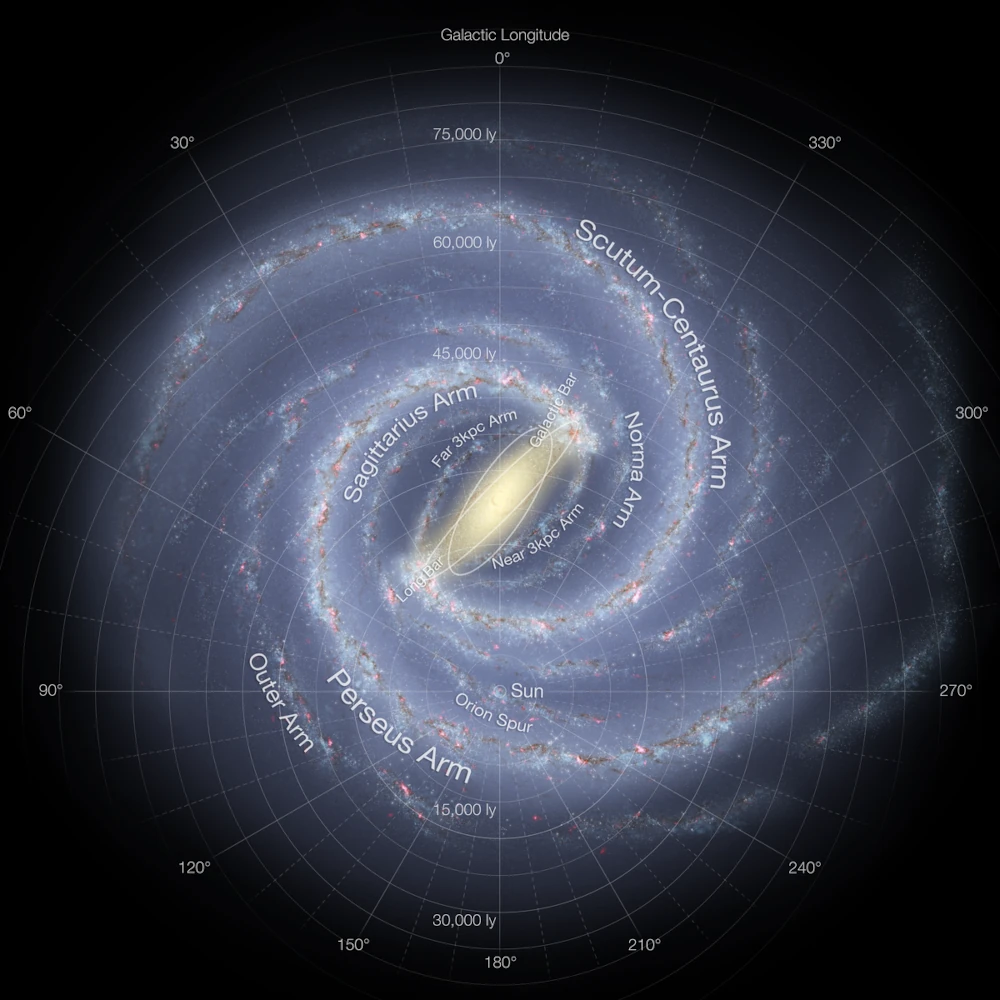

La Voie Lactée est une galaxie spirale barrée typique, comptant entre 100 et 400 milliards d’étoiles. Son diamètre avoisine 100 000 années-lumière et son épaisseur moyenne est d’environ 1 000 années-lumière dans le disque. Le Soleil se situe à près de 27 000 années-lumière du centre galactique, au sein du bras d’Orion.

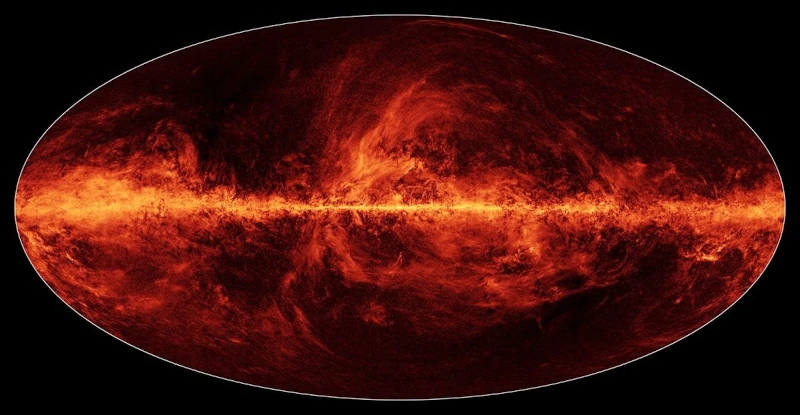

Les observations infrarouges et radio ont révélé une barre centrale de plusieurs kiloparsecs, composée d’étoiles âgées et d’un important réservoir de gaz moléculaire. Ce type de structure influe sur la dynamique du disque et canalise le gaz vers le centre.

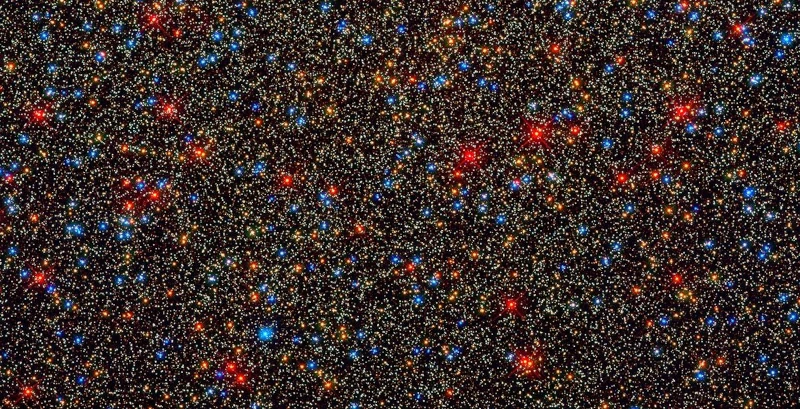

Au centre de la Voie Lactée se trouve Sagittarius A*, un trou noir supermassif dont la masse est estimée à \(4,3 \times 10^{6} M_{\odot}\). Cette estimation provient de l’analyse du mouvement des étoiles proches, notamment l’étoile S2, observée pendant plusieurs décennies par l’équipe de Andrea Ghez (1965-) et de Reinhard Genzel (1952-). Ces travaux ont valu à leurs auteurs le prix Nobel de physique 2020.

La région centrale, appelée Sagittarius A, renferme des champs magnétiques intenses et des nuages moléculaires denses. Les émissions X et infrarouges révèlent une activité périodique liée à l’accrétion de matière par le trou noir.

Le disque galactique est structuré en plusieurs bras spiraux : Perseus, Scutum-Centaurus, Norma et Sagittarius-Carina. Ces bras sont des zones de densité accrue où se forment des étoiles massives. Leur rotation n’est pas rigide : la vitesse angulaire \(\Omega(r)\) dépend du rayon galactique \(r\).

Les vitesses d’étoiles observées ne diminuent pas comme prévu selon la loi de Isaac Newton (1643-1727) : elles restent quasi constantes au-delà du bulbe. Ce phénomène suggère la présence d’un halo de matière noire qui dominerait la masse totale de la galaxie.

La Voie Lactée interagit gravitationnellement avec ses voisines, notamment les Nuages de Magellan Ces interactions provoquent des courants de marée et des flux de gaz vers notre disque. Dans environ 4 milliards d’années, une collision lente est prévue avec la galaxie d’Andromède (M31), engendrant une galaxie elliptique géante.

Au cœur de la Voie Lactée se trouve Sagittarius A*, un trou noir supermassif pesant plusieurs millions de masses solaires. Il influence la dynamique des étoiles et des nuages de gaz environnants et génère des émissions de rayons X et radio, témoignant de phénomènes extrêmes dans un environnement gravitationnel intense.

Les bras spiraux constituent les zones où la densité de gaz et de poussière est la plus élevée. Dans ces régions naissent de nouvelles étoiles par grappes, donnant lieu à des nébuleuses célèbres comme l’Orion Nebula. Ces zones sont les incubateurs stellaires de la galaxie, illuminant le disque de la Voie Lactée et permettant de suivre la vie et la mort des étoiles.

Les amas globulaires sont des regroupements sphériques de centaines de milliers d’étoiles très anciennes situés dans le halo galactique. Ils sont les témoins de la jeunesse de la Voie Lactée et conservent la mémoire chimique des premières générations d’étoiles. Ces amas sont parmi les objets les plus anciens et les plus fascinants observables dans notre galaxie.

L’âge de la Voie Lactée est estimé à environ 13,6 milliards d’années, soit presque aussi ancien que l’Univers lui-même. Cela signifie que notre galaxie s’est formée très tôt, peu après le Big Bang, lorsque les premiers nuages d’hydrogène et d’hélium se sont refroidis suffisamment pour permettre la formation d’atomes stables.

Les toutes premières générations d’étoiles, dites de population III, se sont formées à partir de ce gaz primordial. Très massives et de courte durée de vie, elles ont rapidement explosé en supernovae. Ces explosions ont semé dans le milieu interstellaire des éléments lourds comme le carbone, l’oxygène et le fer, que les astrophysiciens regroupent sous le terme général de « métaux ».

Ce processus d’enrichissement chimique a permis la naissance d’étoiles plus jeunes et plus stables, ainsi que de planètes rocheuses comme la Terre. Chaque génération d’étoiles a donc transformé la composition de la galaxie, faisant passer un Univers presque pur en hydrogène et hélium à un environnement de plus en plus diversifié.

Les amas globulaires du halo galactique constituent les témoins directs de cette époque primitive. Ils renferment des étoiles très âgées, parfois vieilles de plus de 12 milliards d’années. Véritables archives cosmiques, ils conservent la mémoire de la composition chimique du gaz originel et permettent de reconstituer les premières étapes de la formation de la Voie Lactée.

Avec le temps, la matière du halo s’est condensée sous l’effet de la gravité, formant un vaste disque en rotation. Dans ce disque, des zones de densité accrue ont donné naissance aux bras spiraux, régions où se forment encore aujourd’hui les étoiles les plus jeunes et les plus lumineuses.

C’est dans l’un de ces bras que le Soleil et son système planétaire sont apparus, il y a environ 4,6 milliards d’années. Notre étoile est donc issue d’un long cycle de transformation et de recyclage de la matière galactique, déjà enrichie par des générations d’étoiles antérieures.

En observant la composition chimique des étoiles réparties dans les différentes régions de la Voie Lactée, les astrophysiciens peuvent retracer son histoire. Les étoiles pauvres en métaux dominent dans le halo, vestiges du passé lointain, tandis que celles du disque sont plus riches, témoignant d’un recyclage continu de la matière interstellaire.

Ainsi, chaque étoile porte en elle la signature chimique de l’époque où elle s’est formée. En combinant ces données avec leur position dans la galaxie, il a été possible de reconstruire la chronologie de la formation du disque et du bulbe central. Ce récit, inscrit dans la lumière des étoiles, raconte plus de treize milliards d’années d’évolution cosmique.

| Événement | Âge approximatif | Description |

|---|---|---|

| Formation du halo galactique | 13,6 milliards d’années | Condensation des premiers nuages de gaz, formation des étoiles de population III. |

| Enrichissement chimique initial | 13,5-13 milliards d’années | Explosion des supernovae des étoiles massives, production des premiers éléments lourds. |

| Formation des amas globulaires | 12-13 milliards d’années | Regroupement d’étoiles anciennes en amas sphériques dans le halo. |

| Apparition du disque galactique | 10-12 milliards d’années | Condensation progressive de la matière dans un disque en rotation, apparition des premiers bras spiraux. |

| Formation du Soleil et du système solaire | 4,6 milliards d’années | Naissance du Soleil et de ses planètes dans le bras d’Orion, à partir de gaz enrichi par plusieurs générations d’étoiles. |

| Formation continue des bras spiraux | Depuis 4 milliards d’années | Formation d’étoiles nouvelles dans les zones de densité élevée du disque. |

Sources : NASA ADS, ESO, Prix Nobel de physique 2020.

La Voie Lactée n’est pas immobile dans le cosmos. Elle se déplace au sein du Groupe Local, un ensemble d’une soixantaine de galaxies liées gravitationnellement. Sa voisine la plus massive, la galaxie d’Andromède (M31), se rapproche progressivement de nous à une vitesse d’environ 110 kilomètres par seconde.

Cette convergence est due à l’attraction mutuelle entre les deux grandes galaxies spirales du groupe. Les mesures précises des télescopes Hubble et Gaia ont confirmé cette trajectoire, permettant de prévoir un futur contact à l’échelle de quelques milliards d’années.

Les astrophysiciens estiment que la première rencontre entre la Voie Lactée et Andromède se produira dans environ 4 milliards d’années. À cette échelle de temps, les étoiles ne s’entrechoqueront pas, car elles sont séparées par d’immenses distances. Cependant, leurs champs gravitationnels se perturberont, générant d’immenses vagues de marée qui étireront les bras spiraux.

Ces déformations provoqueront des compressions locales du gaz interstellaire, à l’origine d’une intense phase de formation d’étoiles. Ce type d’activité, appelé starburst, est bien connu dans les collisions de galaxies observées par les astronomes.

Après plusieurs passages et fusions partielles, la Voie Lactée et Andromède finiront par se fondre en une seule entité galactique. Les modèles numériques montrent qu’elle prendra la forme d’une immense galaxie elliptique, surnommée Milkomeda. Son cœur contiendra probablement un trou noir géant issu de la fusion de Sagittarius A* et du trou noir central d’Andromède.

La morphologie spirale disparaîtra alors au profit d’une distribution plus sphérique des étoiles. La matière noire continuera de maintenir la cohésion gravitationnelle de cette nouvelle structure, qui abritera plusieurs centaines de milliards d’étoiles.

Lorsque cette fusion se produira, le Soleil aura déjà épuisé son hydrogène et se sera transformé en naine blanche. Son système planétaire, vidé de toute activité, dérivera lentement dans le nouveau champ gravitationnel de Milkomeda. D’autres étoiles plus jeunes prendront alors le relais, illuminant les nouvelles régions issues de la fusion.

Les simulations montrent que certaines étoiles seront éjectées dans l’espace intergalactique sous l’effet des interactions gravitationnelles. D’autres formeront des couronnes externes et des queues de marée, vestiges visibles de l’ancien disque galactique.

L’histoire future de la Voie Lactée illustre l’évolution permanente de l’Univers. Les galaxies naissent, croissent, se rencontrent et se transforment. Dans environ 7 milliards d’années, le résultat final sera une galaxie stable et elliptique, plus massive et moins structurée que notre Voie Lactée actuelle.

Même si aucun être humain ne sera là pour contempler ce spectacle, la lumière des étoiles et les traces gravitationnelles de cette fusion resteront le témoignage silencieux d’une transformation cosmique inévitable.